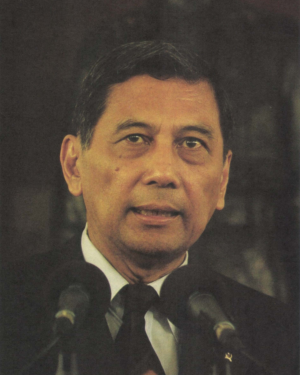

Menteri Pendidikan masa jabatan 23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999

PENDIDIKAN DAN KELUARGA

Juwono Sudarsono adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Reformasi Pembangunan

di bawah Presiden BJ. Habibie. Pemerintahan Habibie merupakan pemerintahan transisi dari pemerintahan Orde Baru ke periode “pemerintahan reformasi”. Masa pemerintahan reformasi merupakan periode pemerintahan setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998. Juwono Sudarsono lahir pada tanggal 5 Maret 1942 di Banjar, Ciamis,Jawa Barat. la berasal dari keluarga pejuang kemerdekaan.Ayahnya, Dr. Sudarsono, adalah seorang dokter dan diplomat, menjadi Menteri Dalam Negeri pada Masa Kabinet Syahrir II. Oleh karena itu, perjalanan masa kecil dan masa remaja Juwono tidak bisa lepas dari kehidupan ayahnya sebagai seorang diplomat yang bertugas di beberapa negara. Ketika ayahnya ditugaskan di India, Juwono-yang saat itu baru berumur enam tahun-menyusul ayahnya. Ia masuk Sekolah Dasar di India, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di Jakarta, sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh di lnggris. la mendapat gelar B.A. dan M.S. dari Universitas Indonesia (UI), gelar M.A. dari The Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan The University of California at Berkeley,Amerika Serikat, serta gelar Ph.D. dari The London School of Economics. Juwono kuliah di Ul dan tamat sebagai sarjana publistik pada tahun 1966. Begitu memperoleh gelar sarjana ia melamar pekerjaaan di Departemen Luar Negeri (Deplu), tetapi lamarannya ditolak. Pada saat itu Indonesia peristiwa G30S/PKI baru usai sehingga pemerintah mengadakan pemeriksaan terhadap karyawan Deplu yang terlibat PKI. Juwono kemudian bekerja di almaternya, Ul, sebagai asisten dosen yang membantu Miriam Budiharjo untuk mata kuliah Sistem Politik Asia. Ketika penerimaan pegawai di Deplu kembali dibuka ia tidak tertarik lagi melamar sebagai pegawai Deplu. Ia memantapkan diri sebagai dosen dengan menempuh pendidikan S2 di Universitas Berkeley, Amerika Serikat, dalam bidang ilmu politik dan kemudian meraih gelar Ph.D. untuk llmu Hubungan lnternasional di London School of Economic di London, lnggris. Dua bulan sebelum lengser dari kekuasaan, Soeharto membentuk Kabinet Pembangnan VII menyusul kemenangannya di Pemilu 1997. Posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipercayakan kepada Prof. lr. Wiranto Arismunandar. Setelah Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, jabatan presiden diamanahkan kepada

B.J. Habibie. Habibie membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Reformasi Pembangunan, namun kabinet ini dinilai kurang aspiratif karena masih didominasi para pejabat masa Orde Baru. Dari 36 anggota kebinet, 20 di antaranya adalah “wajah lama”. Adapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Juwono Soedarsono. Presiden B.J. Habibie mengangkat Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 Mei 1998 (Kepres No. 122/M Tahun 1998). Masa jabatan Juwono sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak begitu lama, hanya 18 bulan, seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie pada tanggal 20 Oktober 1999 karena pidato pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden di depan MPR pada tahun 1999 ditolak oleh MPR.

Di samping sebagai akademisi, Juwono Sudarsono juga seorang birokrat yang memegang berbagai

jabatan penting dalam pemerintahan. Sebelum berkarier di pemerintahan, Juwono memegang jabatan

struktural di kampus Ul, terutama di Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik (FISIP), antara lain Pembantu

Dekan (1971-1973 dan 1979-1981), Ketua Jurusan llmu Politik (1973-1975), Ketua Jurusan Hubungan

lnternasional (1985-1988), dan Dekan FISIP Ul (1988-1994).

Pada masa Orde Baru, Juwono menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan VII (1997-1998).

Setelah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Presiden Habibie (1998-1999) ia

masih dipercaya memegang jabatan pemerintahan pada presiden berikutnya. Pada masa pemerintahan

Presiden Abdurrahman Wahid ia dipercaya sebagai Menteri Pertahanan (Kepres No. 355/M Tahun

1999) dan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ia juga menjadi Menteri

Pertahanan (Kepres No. 187/M Tahun 2004).

Baca Juga : Daftar Menteri Pendidikan Indonesia

MENEMPATKAN TOKOH SEJARAH

Masa pemerintahan reformasi merupakan periode yang penting dalam sejarah perubahan politik

pemerintahan di Indonesia. Kelahiran pemerintahan reformasi dilatarbelakangi oleh berakhirnya

pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru tersebut

diawali oleh krisis ekonomi Asia yang melanda beberapa negara, seperti Thailand, Korea Selatan,

Malaysia, dan Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia bahkan merambah menjadi krisis politik, yang

ditandai adanya demontrasi mahasiswa secara besar-besaran, kerusuhan pada bulan Mei 1998, dan

mundurnya Soeharto sebagai presiden.

Masa pemerintahan reformasi melahirkan kelompok masyarakat yang anti Soeharto. Ada enam tuntutan

reformasi, yang salah satu di antaranya adalah mengadili Soeharto. Selama menjadi presiden, Soeharto

memiliki kekuasaan politik yang sangat kuat. Seluruh wilayah kekuasaan berada di bawah kendali tangan

Soeharto, baik wilayah eksekutif, wilayah legislatif, maupun wilayah yudikatif. Akibat kekuasaan yang

kuat tersebut, kelompok reformasi yang anti Soeharto menganggap Soeharto melakukan pelanggaran

pelanggaran hukum yang disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), suatu istilah yang

muncul pada lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1998. Kuatnya kedudukan Presiden Soeharto berpengaruh pula terhadap kebijakan pendidikan. Salah satu bagian penting dari kebijakan pendidikan adalah kurikulum, khususnya mata pelajaran sejarah. Narasi sejarah untuk kepentingan pendidikan adalah mengembangkan nilai. Nilai dapat dikembangkan melalui peran tokoh-tokoh sejarah dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Dalam sejarah Indonesia peristiwa peristiwa sejarah yang ditampilkan adalah peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai terhadap proses lahir dan berkembangnya Republik Indonesia (RI), seperti perang melawan penjajah serta perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan.

Baca Juga : Agung Wicaksono, S.Pd. M.Pd

Soeharto termasuk salah seorang tokoh yang berperan dalam perjuangan bangsa, khususnya perjuangan

pada periode revolusi fisik dan peristiwa penumpasan G30S/PKI atau Gerakan Tiga Puluh September

(Gestapu). Peran Soeharto sangat ditonjolkan dalam buku pelajaran sejarah di sekolah. Khusus pada

peristiwa G30S/PKI, ada kesan interpretasi sejarah bahwa Soekarno termasuk pihak yang bertanggung

jawab terhadap peristiwa G30S/PKI. lnterpretasi sejarah terhadap kedua tokoh tersebut (Soeharto

dan Soekarno) dalam peristiwa G30S/PKI berbanding terbalik: Soeharto diinterprestasikan sebagai

penyelamat ideologi bangsa, sedangkan Soekarno sebaliknya.

Dominasi peran Soeharto dalam sejarah Indonesia sebagaimana diajarkan sebagai materi pelajaran

sejarah menjadi isu kontroversial dalam penulisan sejarah pada masa reformasi. Kelompok yang anti

Soeharto ingin menghilangkan peran sejarah Soeharto. Pada masa awal reformasi terdapat gerakan

gerakan yang ingin agar interpretasi sejarah tahun 1965 yang berkaitan dengan dalang peristiwa Gestapu

ditinjau ulang. Gerakan ini menjadi salah satu tema Kongres llmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) yang

diselenggarakan di Serpong pada tanggal 9-10 September 1999 (LIPI, 1999). Dalam Konggres tersebut

ada satu sesi yang membahas sejarah Gestapu dengan mengundang pembicara yang berasal dari keluarga yang terlibat Gestapu dan mantan tahanan politik yang dituduh anggota PKI. Diskusi yang terjadi dalam forum tersebut menjadi semacam gugatan interpretasi tunggal terhadap tokoh atau pihak yang dianggap dalang peristiwa Gestapu. Para mantan tahanan politik PKI yang hadir saat itu meminta agar Soeharto pun ditulis sebagai pihak yang menjadi dalang peristiwa Gestapu. lsu kontroversial tentang tokoh sejarah, khususnya antara Soeharto dan Soekarno, menjadi perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono. Ia melihat ada upaya untuk menghilangkan peran Soeharto dan sebaliknya menghidupkan kembali peran Soekarno yang sudah lama tenggelam dalam sejarah Indonesia. Juwono memanggil Anhar Gonggong dari Direktorat Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisi bersama Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) agar melakukan peninjauan ulang terhadap penulisan sejarah Indonesia untuk mata pelajaran sejarah di sekolah. Juwono meminta penulisan sejarah yang berimbang antarkedua tokoh tersebut dan tidak saling menenggelamkan. Usulan Juwono belum mencapai hasil karena masa jabatannya sebagai Mendikbud berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden Habibie yang hanya berlangsung 18 bulan. Juwono mengakhiri masa jabatan sebagai Mendikbud pada tanggal 20 Oktober 1999.

KRISIS EKONOMI, REFORMASI, DAN KEBIJAKAN SEBAGAI MENDIKBUD

Pada Tahun 1998 seperti negara-negara Asia lain yang berupaya bangkit dari dampak krisis keuangan

yang merusak tatanan sosial, ekonomi, budaya, politik, Indonesia pun berupaya bangkit melalui agenda

agenda reformasi (Zuhal, 2008: hal 5). Gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa tahun 1998,

pada prinsipnya, mengandung empat tuntutan, yaitu (I) demokrasi, (2) kebebasan berpendapat dan

berbeda pendapat, (3) keterbukaan, dan (4) otonomi. Prioritas pembangunan pendidikan pada waktu krisis moneter harus memberikan kesempatan yang luas kepada penduduk berusia kerja, terutama kegiatan yang memberi kemungkinan kepada lulusannya terjun langsung ke dunia kerja dan melakukan kegiatan ekonomi. Peluang memberikan kemungkinan pelatihan kerja dan pengenalan lebih jauh tentang dunia kerja dapat dilakukan melalui program muatan lokal dalam Kurikulum 1994. Hal ini sesuai dengan pendapat “harus ada hubungan antara pendidikan dan pelatihan kerja”.

Pembangunan human capital menjadi kunci untuk mewujudkan keunggulan daya saing bangsa Indonesia

agar dapat disejajarkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya

reformasi di bidang pendidikan yang memfokuskan keberpihakan negara terhadap sumber daya

manusia yang ada. Negara harus memperhatikan kesejahteraan para guru dan dosen serta para peneliti dan perekayasa dengan membuat aturan yang mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, dan

perekayasaan lebih bergairah. Keberhasilan pembangunan human capital dapat diukur dengan beberapa

indikator, antara lain indeks pembangunan manusia (human development index).

Presiden B.J. Habibie, melalui Surat Keputusan Presiden No.l8 Th. 1999, membentuk Tim Reformasi

Menuju Masyarakat Madani. Di dalam tim tersebut terdapat kelompok yang merumuskan platform

reformasi bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Di dalam platform itu,

yang selanjutnya dijadikan sumber penulisan seputar perjalanan serta pelaksanaan reformasi pendidikan

dan pengembangan SDM, terangkum garis besar uraian tentang “Arah Politik Pengembangan Pendidikan

dan Pengembangan SDM”. Studi Hosen (2003) terhadap reformasi politik dan hukum pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999) menunjukkan bahwa upaya reformasi kehidupan politik, hukum, dan pemerintahan yang bersih dilakukan dengan intensif.

Perdebatan di persidangan MPR 1999 dalam perumusan dokumen GBHN 1999 secara tegas menuntut reformasi di bidang pendidikan, antara lain melalui pembaharuan kurikulum dan instrumen pendidikan lainnya. Berturut-turut dalam amandemen Pasal 31 UUD 1945 secara tegas memosisikan aturan pokok kebijakan pendidikan nasional. Undang-undang Dasar (UUD) 1945, sebagai dokumen rujukan hukum tertinggi, secara terang benderang menegaskan bagaimana peran negara dan warga negara di bidang pendidikan.

Era reformasi menuntut terciptanya tata kehidupan baru, yakni demokratisasi dalam berbagai bidang

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat madani (civil society), begitu kemudian

sering disebut-sebut. Sejalan dengan tuntutan itu Presiden B.J. Habibie bersama Kabinet Reformasi

melakukan berbagai kebijakan dan perubahan. Kebijakan pertama yang ditempuh di bidang pendidikan

adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai sekaligus meningkatkan apa yang dinilai baik. Kebijakan

kedua segera mengatasi dampak krisis moneter dan ekonomi serta sosial politik melalui program pemulihan (recovery) dalam bentuk Program Jaring Pengaman Sosial UPS) . Adapun kebijakan ketiga

menyosialisasikan visi dan misi reformasi pendidikan nasional melalui berbagai strategi sebagai berikut

- Melaksanakan otonomi dan desentralisasi.

- Melaksanakan manajemen berbasis sekolah.

- Menelisik kurikulum secara periodik untuk menjamin terlaksananya proses kegiatan

pendidikan yang berkualitas. - Pemerataan dan perluasan pendidikan sebagai upaya pencerdasan kehidupan bangsa yang

dapat menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. - Menerapkan sistem manajemen mutu.

- Pengelolaan anggaran pendidikan yang berorientasi kepada prinsip efisiensi dan ketergunaan.

- Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

- Penerapan A Student Center Learning.

Visi reformasi pendidikan dan pengembangan SDM adalah mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat

dan bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan 1945 dengan tekad mewujudkan

masyarakat madani Indonesia yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis dan beradab,

menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, kooperatif dan

kompetitif, serta memiliki kesadaran dan solidaritas antargenerasi dan antarbangsa.

Misi reformasi pendidikan dan pengembangan SDM diwujudkan dalam (I) pengelolaan secaraprofesional;

(2) penyelenggaraan yang mencakup spektrum luas dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan

individu-individu untuk menampung berbagai kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan

kondisi ekonomi, bisnis, industri, dan sosial budaya masyarakat yang sedang mengalami perubahan cepat;(3) pengembangan kurikulum dengan mengakomodasi unsur-unsur praktis dan teoritik berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nyata dan kebutuhan yang diperkirakan sesuai dengan dinamika kehidupan yang beraneka ragam; (4) menjadikan tenaga kependidikan dan pengembangan SDM (guru, para pelatih, pengelola, dan pimpinan) sebagai simbol dan contoh yang hidup dari masyarakat beradab dan demokratis (madani) yang dapat menciptakan kemerdekaan pedagogis dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip terbaik reformasi pendidikan dan pengembangan SDM; serta (5) mengupayakan tersedianya pembiayaan pendidikan yang wajar sehingga mencerminkan bahwa pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan.

Persoalan yang dihadapi oleh Mendikbud Juwono adalah penerimaan dan legitimasi B.J. Habibie sebagai

presiden. Naiknya B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto mengundang perdebatan hukum dan

kontroversial karena Presiden Soeharto menyerahkan kepada Habibie secara sepihak kekuasaan. Sikap

atas pelantikan Habibie sebagai presiden di kalangan mahasiswa terbagi atas tiga kelompok, yaitu (I)

menolak Habibie karena merupakan produk Orde Baru; (2) bersikap netral karena pada saat itu tidak

ada pemimpin negara yang diterima semua kalangan, sementara jabatan presiden tidak boleh kosong;

dan (3) mahasiswa berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan ke Habibie sah dan konstitusional.

Juwono memang belum pernah menjadi rektor, namun ia dikenal lugas, profesional, dekat dengan

mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Para pengamat menilai, kelemahan Juwono

sebagai Mendikbud adalah tidak mengenal dengan baik perguruan tinggi swasta yang memiliki karakter

dan masalah sendiri dibanding Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Harapan pada Mendikbud Juwono adalah kebebasan akademik dan pendidikan politik yang santun di dunia kampus. Lingkungan akademik kampus dapat menjadi mimbar untuk kebebasan berpendapat dan menyatakan gagasan. Kampus mengharapkan Mendikbud menjadi motor perubahan pendekatan kekuasaan ke arah pendekatan moral dan hati nurani. Selain itu dunia kampus mengharapkan Juwono mampu menjembatani dunia akademik kampus dengan dunia praksis serta dunia kerja.

Mendikbud Juwono Sudarsono menyatakan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan bidang pendidikan pun mengalami krisis pula. Akibatnya angka partisipasi kasar (APK) turun drastis dari 78% menjadi 58% (1997 I 1998). Hal tersebut disebabkan oleh I 0% sampai 20% dari jumlah siswa terpaksa drop out (berhenti sekolah) karena kesulitan ekonomi dan sebab-sebab lain yang sejenis. Keadaan demikian tidak boleh berlangsung terus sebab akan terjadi kegagalan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang meliputi satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Pada masa Juwono menjadi Mendikubud terdapat 1.327.128 orang guru SD, 430.981 orang guru SMP, dan 337.796 orang guru SMA namun dengan persebaran tidak proporsional di berbagai daerah.

Selain itu permasalahan yang mucul berkaitan dengan guru adalah latar belakang pendidikan guru yang didominasi oleh pendidikan setingkat Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Diploma (D) I, dan D3. Dilihat dari tingkat kesejahteraan, kesejahteraan guru masih jauh dari memadai. Gaji guru yang relatif kecil masih kerap dipotong untuk memenuhi berbagai kewajiban.Tunjangan fungsional vang diterima guru, yang sebenarnya merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru, hampir tidak ada artinya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika guru mencari pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai akibatnya guru tidak mampu memfokuskan perhatian pada tugas utamanya sebagai guru.

Pada saat itu ada gerakan organisasi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), untuk

memperjuangkan kesejahteraan guru. PGRI mengupayakan agar guru memiliki status dan kesejahteraan

yang memadai serta tidak terkotak-kotak. Akar masalah adanya perlakuan terhadap guru seperti itu

adalah karena tidak ada dasar hukum yang pasti dan mendasar tentang guru. Oleh Karena itu salah satu

amanat kongres PGRI XVIII di Bandung bulan Nopember 1998 adalah memperjuangkan terbentuknya

undang-undang tentang guru. Tanggal 4 Januari 1999 pengurus PGRI hasil kongres XVIII di Bandung

melakukan dengar-pendapat dengan Mendikbud Juwono Sudarsono. Salah satu materi pembicaraannya

adalah amanat kongres tentang undang-undang guru, yang ternyata mendapat sambutan baik. Pada

tanggal 6 Januari 1999 pengurus PGRI di Bandung melakukan pertemuan dengan Presiden Habibie

yang didampingi Mendikbud Juwono Sudarsono di lstana Merdeka. Presiden Habibie menyambut baik

usulan undang-undang tentang guru.

Walaupun hanya menjabat dalam waktu relatif singkat, Mendikbud Juwono melakukan beberapa

kebijakan yang menyangkut peraturan, peningkatan mutu, kesejahteraan guru, dan sebagainya.

Secara konstitusional ada perubahan penting atas amandemen atau perubahan UUD 1945 pasal 31

tentang Pendidikan, antara lain Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya

duapuluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan

dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berlakunya

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, khususnya berkaitan dengan

otonomi daerah, berdampak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang

semula bersifat sentralistik atau terpusat menjadi desentralisasi, dalam arti pendidikan diselenggarakan

oleh pemerintah daerah. Maksudnya adalah pengelolaan pendidikan nasional yang semula diatur

secara terpusat oleh pemerintah pusat sudah saatnya pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah

daerah otonom. Desentralisasi pendidikan inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan otonomi

pendidikanY Desentralisasi pendidikan merupakan bentuk penyerahan wewenang pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah dengan tujuan pengelolaan pendidikan menjadi kewenangan daerah,

sehingga pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan lebih cepat, tepat, efisien,

dan efektif, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah dalam bidang pendidikanY

Berkaitan dengan otonomi daerah terdapat empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional

yang perlu direkonstruksi, yaitu (I) berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, (2) efisiensi

pengelolaan pendidikan, (3) relevansi pendidikan, dan (4) pemerataan pelayanan pendidikan. Perubahan

sistem pendidikan nasional pada masa reformasi bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dampak otonomi daerah dalam pendidikan juga berkait pada pelaksanaan kurikulum. Daerah dapat

menyelenggarakan kurikulum dalam bentuk kurikulum muatan lokal. Beberapa contoh kurikulum

muatan lokal seperti agrobisnis dan agroindustri, budi daya perikanan, industri kerajinan, industri

kerumahtanggaan, industri kepariwisataan, serta kewirausahaan dan koperasi. Muatan lokal tersebut

sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing dan harus mendapat prioritas agar efektivitas

otonomi pendidikan dasar dan menengah optimal.

Juwono melakukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan agama bekerja

sama dengan Menteri Agama. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditandatangani Surat Keputusan bersama

Mendikbud dan Menag no. 4/u/skb/1999 dan no. 570 th 1999, tentang pelaksanaan pendidikan agama

pada satuan pendidikan dasar dan menengah di lingkungan pembinaan Direktorat Jendral Pendidikan

Dasar dan Menengah, yang isinya antara lain sebagai berikut:

- Apabila terdapat sekurang-kurangnya I 0 orang siswa pad a suatu kelas yg menganut agama tertentu, maka pendidikan agama kepada 10 orang wajib diberikan di kelas itu.

- Apabila terdapat siswa yg menganut agama tertentu kurang dari I 0 orang dalam satu kelas,

maka pendidikan agama di kelas itu wajib dilaksanakan dengan cara penggabungan beberapa

kelas (kolektif) dengan cara mengatur waktu yg tidak merugikan hak siswa tersebut untuk

mengikuti

pelajaran lain. - Pelaksanaan Pendidikan Agama bagi siswa yang di kelasnya tidak diajarkan pendidikan agama

yang dianutnya, dilakukan oleh Pembina Agama. - Apabila tidak ada Guru Pendidikan Agama pada satuan pendidikan maka dapat diangkat Guru

Pendidikan Agama Tidak Tetap dan/atau Pembina Agama.

Untuk meningkatkan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pad a tingkat dasar, Juwono mengeluarkan kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bentuknya berupa beasiswa bagi anak-anak keluarga miskin dan dana bantuan operasional (DBO) ke sekolah-sekolah. Selain itu dihidupkan kembali Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GNOTA), yaitu membantu anak-anak dari orangtua yang tidak

mampu secara ekonomis agar dapat menyelesaikan pendidikannya dengan lancar.

Peningkatan mutu perguruan tinggi juga menjadi perhatian Mendikbud Juwono. Keputusan Menteri

Nomor 223 /U/1998 Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

menyebutkan bahwa dengan meningkatnya hubungan kerjasama antar perguruan tinggi akibat pengaruh

era globalisasi perlu diatur hubungan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain

baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama bertujuan saling meningkatkan dan mengembangkan

kinerja pendidikan tinggi yang bekerja sama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

Dalam upaya meningkatkan mutu dan akses masyarakat terhadap perguruan tinggi, Juwono Sudarsono

mengeluarkan kebijakan perubahan lnstitut Keguruan dan llmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas.

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi,

pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan lnstitut Keguruan dan llmu Pendidikan

(IKIP) Menjadi Universitas maka terjadilah perubahan status IKIP sebagai berikut:

- IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.

- IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya.

- IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang.

- IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makassar.

- IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta.

- IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang

Perubahan status keenam IKIP tersebut menjadi universitas disusul oleh IKIP yang lain. Berdasarkan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 Tentang Perubahan lnstitut Keguruan

dan llmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas tiga IKIP berubah

menjadi universitas:

- IKIP Semarang menjadi Universitas Negeri Semarang,

- IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia, dan

- IKIP Medan menjadi Universitas Negeri Medan

Adapun tugas-tugas IKIP setelah berubah menjadi universitas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu

- Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik dan

profesional dalam bidang kependidikan.

PANDANGAN TENTANG PERTAHANAN AMERIKA DAN CINA

Di samping sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Juwono Sudarsono merupakan pakar

hubungan internasional, terutama tentang pertahanan. Sebagai pakar dalam bidang strategi pertahanan,

manajemen, dan perencanaan, Juwono Sudarsono sangat percaya pada “pertahanan non-militer”,

termasuk pertahanan sumber daya manusia dan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

pertahanan keadilan sosial dan nilai-nilai budaya sebagai konstan proses pembentukan karakter dan

bangsa. Sebagai pakar pertahanan dan politik luar negeri, Juwono menilai bahwa pada awal abad ke-21

dan millennium Ill pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat (AS) sulit untuk ditandingi. Pendapat tersebut didasarkan pad a produksi domestik brute AS sebesar I 0,5 trilyun dollar, anggaran belanja pertahanan sekitar 350 milyar (lebih besar dari gabungan anggaran, belanja pertahanan Rusia, RRC, Jerman, lnggris, Prancis, ltalia, India, dan empat negara besar lain), serta ekspor barang dan jasa lebih dari 76,0 milyar setiap tahun. Dengan kemampuan tersebutAS menjadi kekuatan multidimensional yang hadir diseluruh pelosok duniaY Dengan kondisi AS unggul dalam percaturan internasional pada awal abad ke-21 ini, dua pemikir terkemuka, Henry Kissinger dan Robert McNamara, merisaukan peran AS pada masa mendatang. AS dapat menjadi pemimpin dunia dalam arti yang luhur, yakni mengajak bangsa-bangsa lain menggalang perdamaian dan kemakmuran dengan membagi-bagi berkah ilmu dan teknologi yang diterimanya sebagai keniscayaan sejarah, tetapi juga dapat semakin menegaskan kemaharajaan dengan

menghalau setiap calon pesaing yang tampil dipentas dunia dengan mengandalkan kekuatan politik, ekonomi, dan teknologi militernya. Dominasi di badan terpenting Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yakni Dewan Keamanan, menjadikan AS menjadi “penentu” tentang definisi “keamanan dan perdamaian internasional” sesuai dengan pilihan selera dan kepentingan politiknya. Meskipun demikian, menu rut Juwono (2003), Republik Rakyat Cina dalam kurun waktu 30 tahun mendatang akan menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang menyaingi Amerika Serikat dan Jepang di Asia Pasifik. Pada satu sisi pasar di RRC merupakan peluang emas untuk kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan multinasional Amerika, Eropa dan Jepang.

Sumber : Buku ” Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-2018 ” Penerbit Direktorat Sejarah, Direktorat Jendaral Kebudayaan Kemdikbud Tahun 2018

[…] Juwono Sudarsono (23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999) […]